ネットショッパー研究会

2025年度参加会員企業募集中

研究会の概要

研究会の目的

研究会の目的:ネット購買の“今”と“これから”を見通す

ネットショッパー研究会は、食品・日用品のメーカー・卸を対象とした研究会として、2018年度から継続して開催しています。

研究会では、成長を続けるEC市場への対応戦略の参考となる情報をワンストップで提供します。

消費財の中でもEC化率が先行して高まっている化粧品や健康食品だけでなく、実店舗での購買が中心である食品や日用雑貨のカテゴリーにおいても、ネットSMの成長を背景にEC化率が高まっており、新たなチャネル・顧客接点として、ECやネットSMでの対応戦略は消費財メーカーにとって重要になっています。

2018年の発足以降、研究会では、ショッパーの行動や意識・インサイトから、食品・日用品のネット購買の実態を把握するために調査・データ分析を継続して行っています。コロナ禍を経て、量・質ともに変化している消費者のネット購買の実態から考察されるネット購買の将来を踏まえ、メーカー/卸売業のECチャネル戦略を考え、参加企業の社内資料や取引先への提案資料に活用していただくための情報提供を行ってまいります。

ご参加対象者

メーカー・卸売業の

● EC企業への営業を担当する方

● ネットスーパー等リアル店舗のネット対応を支援する方

● 自社D2Cに取り組む(今後検討している)方

<研究の背景> 成長するEC市場

コロナ禍を経て、人々の生活は変化し、購買行動においてもネットでの買物が浸透してきました。

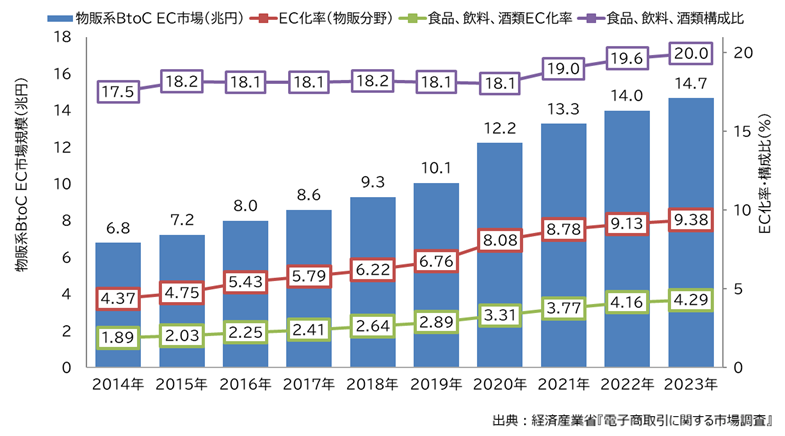

経済産業省の調査では、2023年度の物販系BtoCEC市場は約14.7兆円で、EC化率は9.38%と上昇しています。食品、飲料、酒類に限るとEC化率は4.29%に留まりますが、年々その比率は高まっています。物販系BtoC EC市場における食品、飲料、酒類の構成比も高まり2023年度は約20%まで高まりました。

リアル店舗がメインの消費財メーカーにとっても、既存チャネルに加えたECへの対応は、将来に向けて早期に取り組むことが必須と考えられます。

<研究の背景> 「ネットショッパー」とは

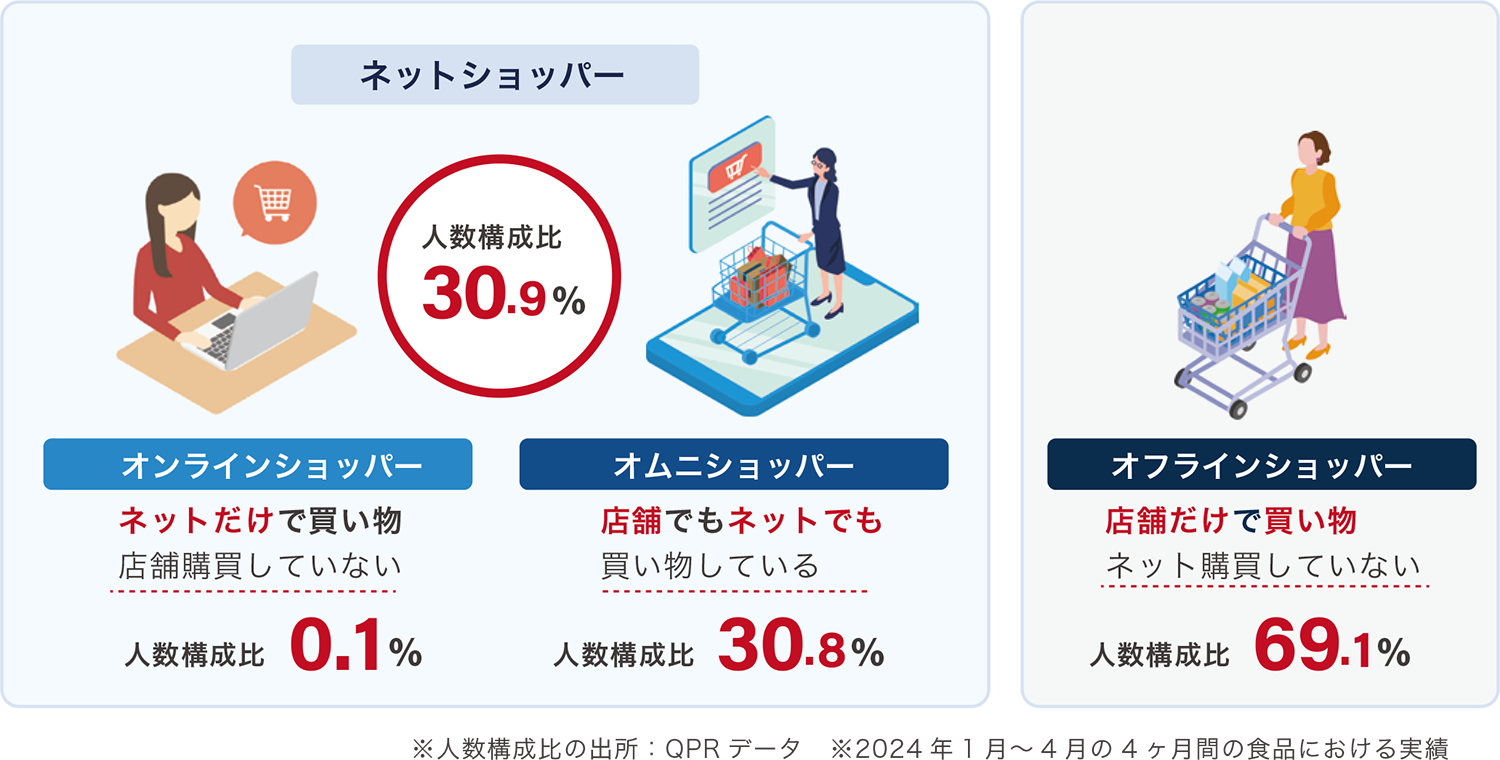

ネットショッパーとは、インターネットを通じて商品を購買するショッパーのことを指す造語です。ネットショッパーは、実店舗とネットで購買する オムニショッパー とネットだけで購買する オンラインショッパー にわけられます。

EC化率がまだ低い食品に限るとネットだけで購買するオンラインショッパーは0.1%しかいませんが、オムニショッパーは30.8%と消費者の3割を超えています。つまり、ネットショッパーのほとんどは、ネット上の店舗であるECサイトやネットスーパーだけでなく、スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどの実店舗でも買い物をしており、その使い分けを理解することは実店舗がメイン取引先である消費財メーカー・卸にとって重要です。

カテゴリーや店舗の使い分けが複雑化していく中で、研究会ではネットショッパーに注目し、その購買行動や意識を調査・データ分析を通じて明らかにしていきます。

食品カテゴリーにおけるネットショッパーの分析事例

<研究の背景> 注目すべき食品日用品のヘビーネットショッパー

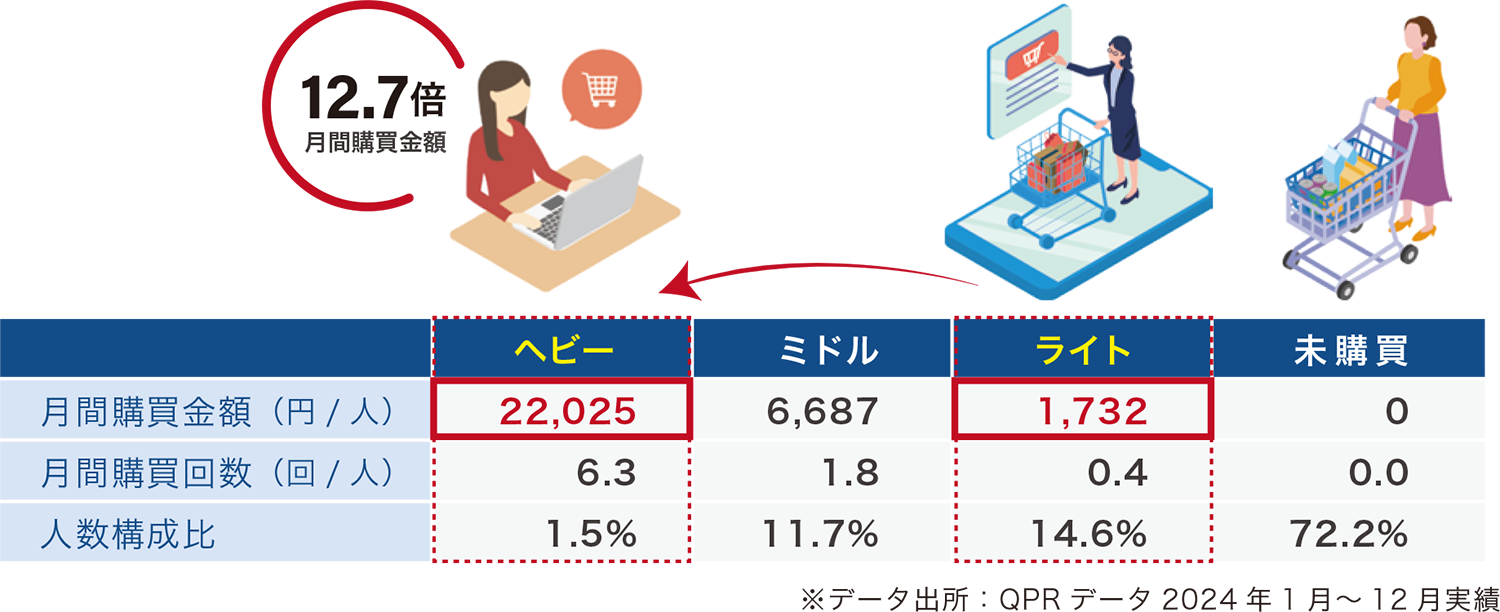

研究会での独自調査やデータ分析では、週に1回以上ネットで買い物をしているヘビーネットショッパーに着目し、平均的な消費者のネット購買だけでなく、高頻度でネット購買を繰り返すショッパーの購買行動やインサイトをとらえて、将来的に広がるヘビーネットショッパーへの対応を検討していきます。

ヘビーネットショッパーは、月 1 回未満とネット購買頻度が低いショッパー(=ライトネットショッ パー)と比べて、食品日用品のネットを通じた購入金額が 12.7 倍と非常に大きく、ネット市場に おける影響力が大きいため、このショッパーを理解し、対応していくことが EC サイト、ネットスー パーに対する戦略として重要となります

研究会の枠組み

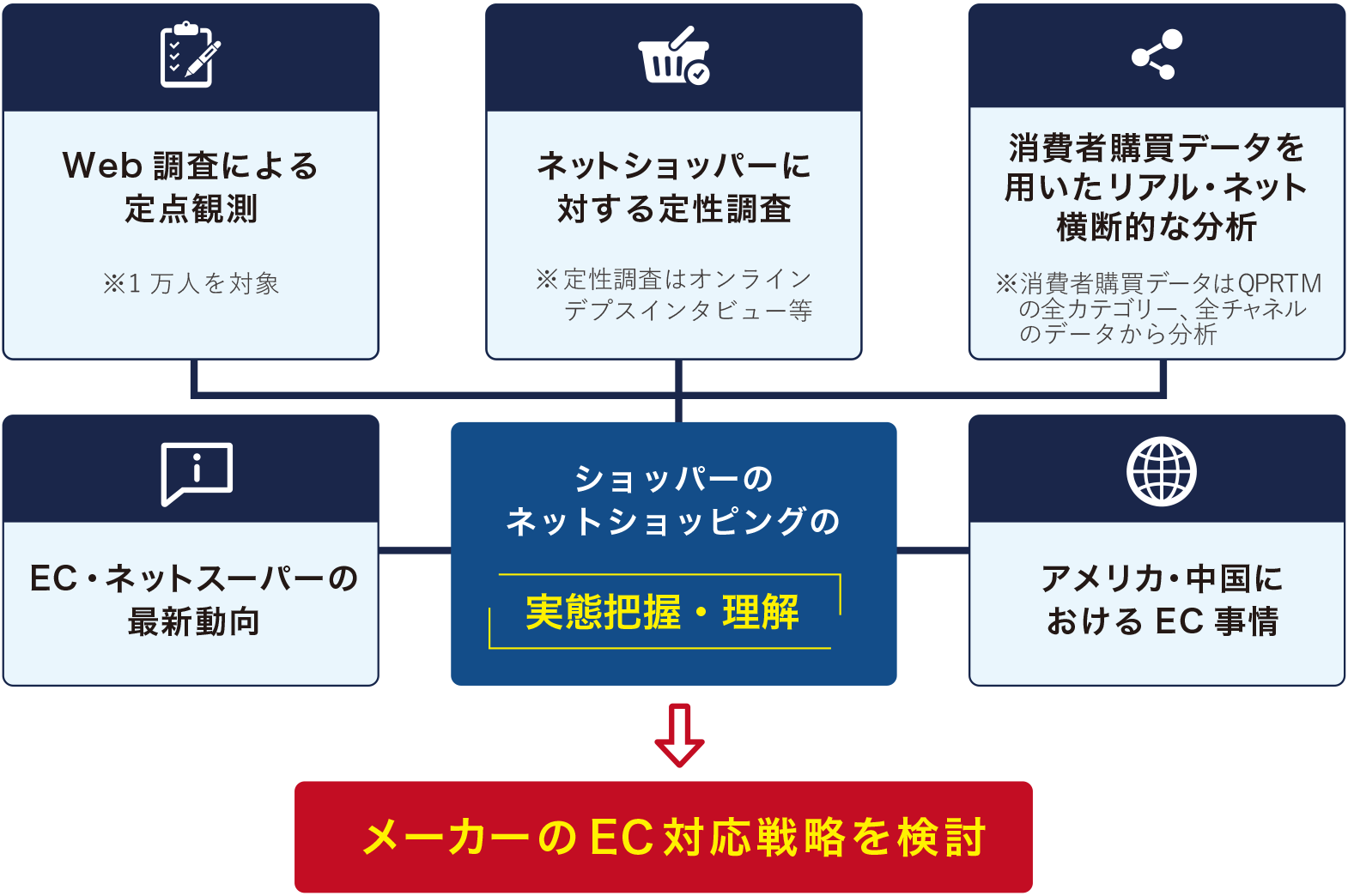

ネットチャネルの成長は、リアル業態によるネット販売も含めて多様化し、競争環境は複雑になっています。小売業がOMOの施策に取り組む中で、メーカー・卸はこれらをかしこく使い分ける消費者の行動・意識を把握して、それぞれのチャネルへの対応を検討する必要があります。

研究会では、ショッパーのEC利用の実態、ネットでの購買行動について統計情報や記事情報をもとに最新動向を整理して報告するとともに、独自の調査研究を行い、実務で活用できる示唆を提供します。

報告資料については、EC企業への営業提案だけでなく、ネットスーパー等のリアル店舗のネット対応の支援や、自社D2Cの取り組みなどにご活用いただけます。

また、実店舗小売業にとってもECの動向や消費者のネット購買に対する関心は高く、提案時の参考資料などにも研究会の報告資料を活用していただけます。

独自の調査・分析の概要

Webアンケート調査

全国約1万人を対象としたアンケート調査により、ショッパーのEC利用の実態を捉えます。基礎項目については定点で調査しているため、時系列の変化を把握することができます。また、主要ECサイトやネットSMの利用状況や評価などをとらえます。

また、ネットショッパーに限定してカテゴリー別の購買計画などカテゴリー特性を把握するための調査も実施します。

ショッパー定性調査

例えば、ヘビーネットショッパーに対するオンライン・デプス・インタビューなどにより、ヘビーネットショッパーのネット購買やリアル店舗との使い分けの実態を捉えます。ネット購買をする背景となるショッパーのインサイトを探るための調査手法を検討して実施します。

消費者購買データ分析

全国約3万人超の消費者購買データ(QPR™※)の分析により、ショッパーの業態使い分けやECサイト、ネットSMにおけるカテゴリー別の購買動向を業態横断、カテゴリー横断で定量的に分析し、ネット購買におけるカテゴリー特性や商品特性を明らかにします。